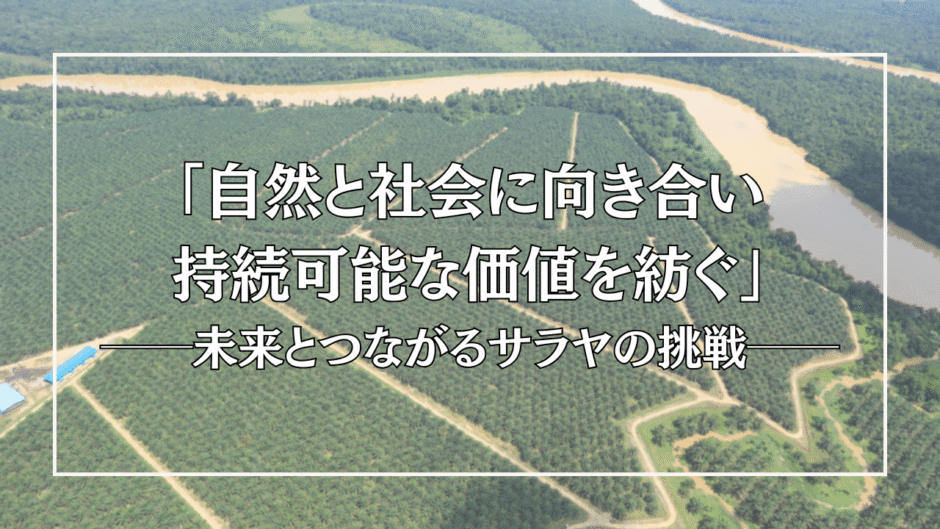

サラヤ株式会社(Saraya Co., Ltd.)は、1952年に大阪府大阪市で創業された企業である。同社は「衛生」「環境」「健康」の3つを事業の柱とし、家庭用および業務用の洗浄剤・消毒剤・うがい薬などの衛生用品や薬液供給機器の開発・製造・販売を行っている。

食品衛生、公衆衛生、医療・福祉分野のコンサルティング事業や植物由来甘味料「ラカントS」、無添加せっけん「arau.」などの製品開発も手がけ、国内外に多数の拠点を有する。マレーシア・ボルネオ島における環境保全プロジェクトやアフリカ・ウガンダでの衛生改善プロジェクトなど、グローバルな社会課題解決にも積極的に取り組んでおり、業界内外で注目を集めている。

その原点は、戦後の日本における感染対策と、自然との共生の精神にあった。本稿では、同社の環境や社会課題への取り組み、そしてその背景にある企業哲学について実践知を聞いた。

環境教育と地域資源循環を繋ぐ架け橋 – PHI(ファイ)株式会社 代表 繁田氏インタビュー

環境教育と地域資源循環を繋ぐ架け橋 – PHI(ファイ)株式会社 代表 繁田氏インタビュー

大阪・関西万博2025を起点に関西の未来を描く― ドリアイイノベーション合同会社 代表社員 林俊武氏インタビュー

大阪・関西万博2025を起点に関西の未来を描く― ドリアイイノベーション合同会社 代表社員 林俊武氏インタビュー

Öffen(オッフェン)プロデューサー兼デザイナー日坂さとみ氏インタビュー

Öffen(オッフェン)プロデューサー兼デザイナー日坂さとみ氏インタビュー

社会課題に向き合う製品開発──ヤシノミ洗剤と現場主義

1971年に誕生した「ヤシノミ洗剤」は、石油系合成洗剤による水質汚染が社会問題となる中、環境にやさしい植物由来の原料を使用した画期的な商品として開発され、サラヤの主力ブランドとして広く認知されるようになった。

しかし、2004年、あるテレビ番組による取材が転機となった。洗剤原料の一つであるパーム油の生産がボルネオ島の熱帯雨林の破壊や、そこに住むゾウなどの動植物の生存に悪影響を及ぼしていると報道されたのである。

「多くの関連メーカーが取材を拒否する中、弊社は指摘から逃げずに向き合い、改善に取り組むことを伝えるために取材を受けた。しかし放送では『現地の問題を知らなかった』という発言のみが切り取られ、真意が伝わらなかった」と、当時を知る広報宣伝統括部 統括部長・廣岡竜也氏は振り返る。

この出来事を契機に、サラヤは原料生産地の問題に真摯に向き合い、自社製品と環境の関係を根本から見直した。ボルネオ島においては、ボルネオゾウやオランウータンの保護や生物多様性の保全、さらには地域社会との協働に積極的に取り組むようになった。

現地の野生生物局や各国の自然保護団体とも協働し、現地の問題解決に取り組む一方、環境と人権に配慮して生産された持続可能な認証パーム油の使用と普及に取り組むなど、先進的な活動を継続している。これらの活動は単なるCSR施策にとどまらず、企業経営の根幹と不可分のものとして位置付けられている。

CSV(共通価値の創造)がマイケル・ポーターらによって2011年に提唱されたことを考慮すれば、サラヤはそれ以前から、環境と社会への貢献を経営戦略に組み込む先駆的な取り組みを実践していたことになる。

創業家の思想と「三方よし」──理念が息づく商品設計

サラヤの創業は、三重県熊野の林業にルーツを持つ。創業家が自然と向き合い「持続可能性」を実践してきた背景には、目先の利益にとらわれず、森林資源を中長期で活用する視点があった。木を切るだけではなく、自然を敬い、持続可能な形で森を守る。林業から転じて事業を興した際も、その価値観は継承されている。

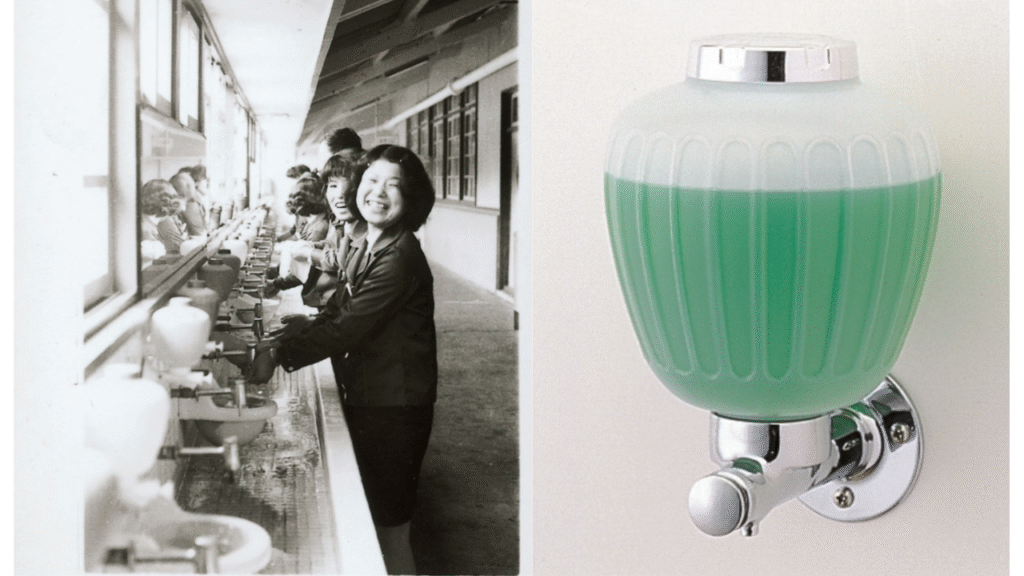

「戦後、感染予防のために手洗い石鹸液を開発した背景には、社会課題を解決するために製品を創出するという想いがあった。市場優位性のみならず、自然環境や人々の暮らしにどう貢献できるかを問い続けてきたのである。」

この理念は、製品設計の細部にも一貫して表れている。

盗まれにくい設計の押出・押上式の石鹸液容器を開発したのも、単なるビジネス上の工夫だけではなく、清潔な薬液を誰もが簡単に使用できる社会を目指した結果である。『三方よし』の精神が、製品開発の根底に据えられている。

継続する仕組み──社内文化として根づく実践知

「企業のCSRや環境活動は一過性の施策ではなく、事業構造に統合すべきである。活動が組織文化として定着するまで、担当者が交代しても継続される必要がある。それを私たちは20年近く続けてきた。」

サラヤが自然保護に注力した当初は、明確な成果がすぐに現れたわけではなかったと廣岡氏は語る。実感を伴う手応えを得られたのは、取り組みが一定の年月を経て社内外からの評価が形となって現れ始めた段階であったという。

「2009年、ドイツで開催された生物多様性条約 第9回締約国会議で、自社の活動が国際的に評価されていることを知り、ようやくその意味と価値を実感した」と振り返る。

事業の中にサステナビリティの視点が組み込まれ、ビジネスのスキームと不可分の関係にある限り、企業の成長とともにその取り組みも拡張していく。一方で、ビジネスとの連動性を持たない施策は継続が難しく、循環の仕組みを設けなければ、サステナブル関連予算の縮小を余儀なくされる。

このことを踏まえると、重要なのは日々の実践と継続的な情報発信である。

「継続は力なりとは言うものの、活動が『見えないもの』として埋もれてしまうリスクは常にある。消費者や取引先に対して『現在の私たち』を伝え続けることが重要だ。」

再現可能な第一歩──他企業へのヒント

こうした実践知を踏まえ、サステナブルな活動に関心を持ちながらも、具体的な行動に踏み出せていない企業、あるいはすでに取り組みを始めているものの、まだ成果や実感を得られていない企業に向けて、サラヤが示すヒントは多くある。

サステナビリティにおける実践は、単なる道徳的理想の具現化ではなく、むしろ企業の競争力を中長期的に高める核心的な経営戦略であり、リスクを好機に変える柔軟な姿勢、さらにはグローバルサプライチェーンの課題を能動的に再設計する企業力の表れでもあるからだ。

第一に重要なのは、「現場を見る」という姿勢である。現場を見るとは、単なる視察に赴くことではなく、企業として直面した課題をビジネスの構造そのものに引き寄せて再構築する意思の表れでもある。

2004年に報道されたパーム油の原料問題は、サラヤにとってまさにピンチであった。しかし同社は、取材対応を受け身に終わらせず、自社のサプライチェーンを自らの手で見直し、ボルネオ島の現地に赴いて実態を把握し、具体的な保全活動や調達方針の転換へと結びつけた。

まさに、ピンチをチャンスに変えた姿勢であり、表層的なリスク回避ではなく、長期的な価値創造を重視する企業文化の証左である。現場を訪れ、地域の人々と対話し、目の前の課題に触れることで、抽象的だったサステナビリティの概念が自分ごととして実感され、初めて行動が伴うようになる。

第二に、トップマネジメントの姿勢が成否を左右する。理念を理解し、自ら関与する姿勢を持つことが決定的である。「環境経営の旗を振る」だけでは不十分であり、日常の意思決定においても一貫してサステナビリティの視点を保持することが求められる。それが現場における信頼の醸成や、組織全体の意識変革につながっていく。

そして第三に、サステナブルな実践は「見える化」が不可欠である。どれほど優れた取り組みであっても、それが社会や社内に正しく伝わらなければ、継続性や広がりを生むことは難しい。サラヤのように、自社の価値観を物語として語り、評価指標だけでなく“ナラティブ”でも共感を得る努力が、社会との信頼構築を支えている。

再現可能な第一歩とは、結局のところ、理念と現場、戦略と文化をつなぐ地道な実践の積み重ねに他ならない。サラヤの軌跡は、それを物語っている。

万博への布石──未来とつながる発信

2025年の大阪・関西万博では、サラヤは環境NPO「ZERI JAPAN」と連携し、海洋保全をテーマにした「ブルーオーシャン・ドーム」の出展をサポートしている。森と海のつながりを可視化し、現代の環境課題を「知り、考える」場を提供する。

展示では、世界の海が抱えている様々な現状や課題、そして生活者の選択が海に与える影響までを網羅的に紹介する。これは単なる啓発ではなく、次世代と協働する「問いかけの空間」である。

「自然を敬い、社会課題を解決するビジネスを続けてきた私たちだからこそ、次世代に伝えたいメッセージがある。」

サラヤの挑戦は道半ばである。しかし、その足跡には、これからサステナブルな一歩を踏み出そうとする企業への確かなヒントと勇気が刻まれている。

(聞き手 The Lodges 代表 長澤)

【万博特別企画!】クチコミで見つかる大阪・関西万博オススメスポット!今すぐクチコミをチェックして、行ったら感想も投稿しみんなで万博を盛り上げよう!→クチコミ万博はこちら