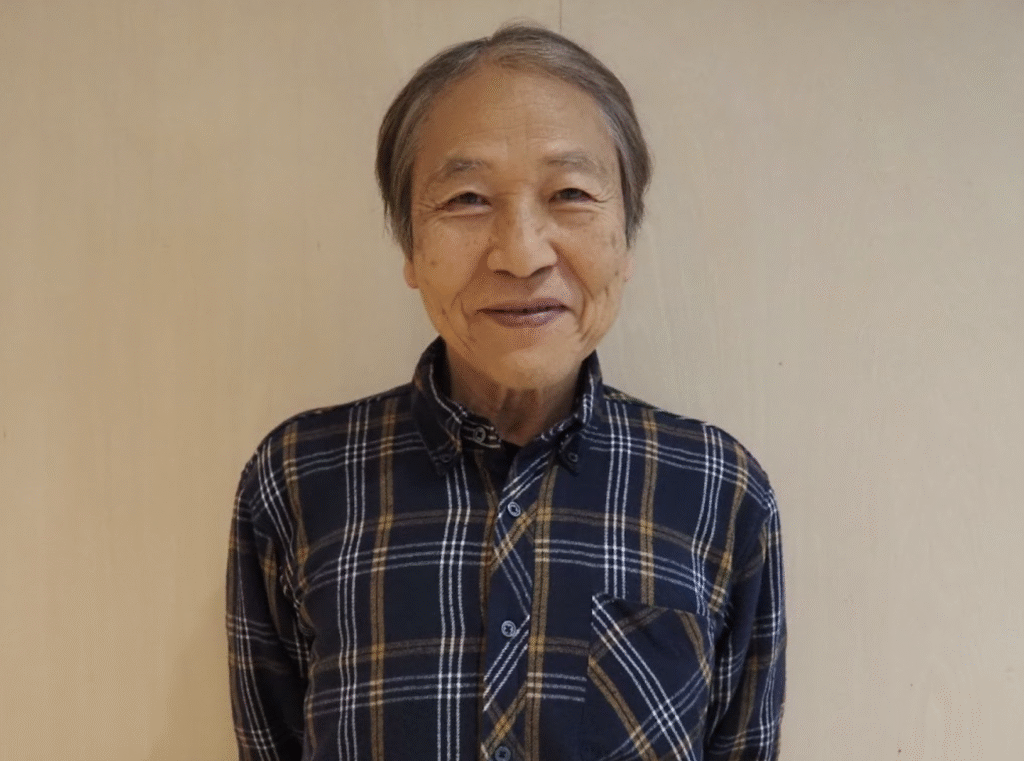

「地球は人間だけのものではない」。

そう語るのは、グレートジャーニーをはじめ数々の壮大な旅を通じて自然と生命の本質を見つめてきた探検家で医師の関野吉晴氏。人間中心のサステナビリティではなく、すべての命が共に生きる“地球倫理”とは何か。文明を離れ、原始の生活に身を置いて見えてきたものとは――。関野吉晴氏の思想と挑戦について聞いた。

大阪・関西万博2025を起点に関西の未来を描く― ドリアイイノベーション合同会社 代表社員 林俊武氏インタビュー

大阪・関西万博2025を起点に関西の未来を描く― ドリアイイノベーション合同会社 代表社員 林俊武氏インタビュー

プロフェッショナル顧問協会代表理事 齋藤利勝氏インタビュー

プロフェッショナル顧問協会代表理事 齋藤利勝氏インタビュー

関野吉晴(せきの・よしはる)

1949年東京生まれ。探検家・医師・武蔵野美術大学名誉教授。1968年一橋大学入学して探検部を創設。1971年アマゾン全域調査隊長として南米へ。その後20年以上に亘って、アマゾンを中心に、アンデス,パタゴニア,ギアナ高地を這いずり回る。途中医療の必要性を感じて横浜市立大学医学部に入学、医師(外科)となって、武蔵野赤十字病院、多摩川総合病院などに勤務。その間も南米通いを続けた。

1993年からは、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千キロの行程を、自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅「グレートジャーニー」を始める。南米最南端ナバリーノ島をカヤックで出発して以来、足かけ10年の歳月をかけて、2002年2月10日タンザニア・ラエトリにゴールした。

2004年7月からは「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た人々」をスタート。シベリアを経由して稚内までの「北方ルート」、ヒマラヤからインドシナを経由して朝鮮半島から対馬までの「南方ルート」を終え、インドネシア・スラウェシ島から石垣島まで手作りの丸木舟による4700キロの航海「海のルート」は2011年6月13日にゴールした。

現在は単独で、ナイフもなく、徒手空拳で森に放り出されて、生きていけるだろうか?

~石器時代へのタイムトラベル~~旧石器時代からの呟き~

打製石器だけで家や道具を作り、採集狩猟で暮らすタイムトラベル計画を実行中で、その様子を伝えるドキュメンタリー映画を制作している。

「生きとし生きるものすべてが幸福になように」――

それはチベット仏教徒たちが唱える、欧米的な人間中心主義を超えた願いだ。様々な世界を歩いて来た、関野吉晴が、長年にわたり多様な文化や環境と出会う中で、形作ってきた自然観でもある。

彼は言う。「地球は決して人間だけのものではない」。サステナビリティやSDGsといった言葉が世間を席巻する中、その“中心”に据えられているのは、あくまで“人間中心”の発想だ。

現代社会が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)は、一見すると地球全体の未来を想っているように見える。だがその根底にあるのは、西洋的、人間中心的な思想だ。キリスト教の「人間が自然を支配する」という旧約的な世界観が、SDGsの文脈にも無意識に流れ込んでいる。17項目の持続可能な開発目標は大切なものが並んでいるが、一つ足りないものがある。他の生き物についての記述がないのだ。

「自然を守る、という時、私たちは『自然が人間にとって不都合にならないように管理する』という姿勢で語ってしまうんです。でも、それって本当に“自然のため”なのか?」と関野は問いかける。

ペルーのマチゲンガ族に学んだ、「循環」の思想

このような東洋的な自然観は、地球の裏側で今も息づいている。南米ペルーのアマゾン奥地に暮らすマチゲンガ族の生活には、その思想が体現されている。文明の波から遠く隔てられたその集落には、コンビニもスマートフォンもない。彼らは、自然の中に身を置き、自然のリズムに従って暮らしている。

家の中にあるもの――屋根、床、道具、衣服に至るまで、すべてが森の中から得た素材で作られている。彼らは「買う」ことを知らない。必要なものは、自らの手で自然から得て、自らの手でつくる。食べたあとの排泄物も、死んだあとの身体も、何ひとつ「処理」されずに、そのまま土に還る。こうして自然の中で生まれ、自然に還る――それが、彼らのあたりまえの生き方であり、「循環」の思想そのものだった。

「現代の都市生活は、“終わり”のない消費です。食べたもののカスはごみとして燃やされ、うんこも死体も、焼却されCO2を排出する。でも彼らは違う。命が命に還っていく。だからこそ、彼らの生活には“無理がない”し、自然への敬意があるんです。彼らは自然を利用しているのではなく、自然の一部として呼吸している」

関野はその生活に身を置き、自らも森での暮らしを実践した。釣った魚を焼き、ナタで竹を割り、葉で水をすくう。文明を離れ、自然の中で暮らすことでしか見えてこない「命の理(ことわり)」が、そこにはあった。生きることと死ぬことが同じ大地の上に重なり合い、その連なりが目に見えない形で生態系を支えているという、それは、頭ではなく身体で理解するしかない、確かな現実だった。

都市の生活では、生と死は物理的にも心理的にも隔てられ、死は“見えないもの”として扱われがちだ。しかしマチゲンガの社会では、死は自然のプロセスとして淡々と受け止められ、土に還る身体は次の命を育む栄養となる。その事実に直に触れたとき、関野は「自然との共生」とは知識ではなく、感覚と経験によってしか理解できない“身体知”なのだと確信したという。

自然は「汗」と「筋肉」で理解するもの

関野の探検は、常に「身体を通して自然を知る」というアプローチを貫いている。知識や情報だけでは、自然の全体像には決して触れられないという信念がそこにはある。

「自然を考えるって言うと、部屋の中で本読んでる人が多いけど、違います。汗をかいて、筋肉を使って、寒さや暑さ、湿度や匂いを全身で感じないと、本当の自然はわからない」

関野が歩いたアマゾンの密林では、湿気と虫に包まれ、時には熱帯のスコールで全身がずぶ濡れになった。ヒマラヤの高地では、空気の薄さと寒さで体が思うように動かない。そうした極限環境の中で、身体が発する悲鳴や安堵の感覚とともに、自然が「生きているもの」として立ち上がってくるのだ。

自然には、快適さも不快もある。むしろ不快さこそが、自然のリアルなのだ。蚊やダニ、毒を持つ植物や危険な動物と向き合う時、私たちは自然に対する「都合のよい幻想」から引き戻される。それでも関野は言う。「そこにあるのが“本当の自然”なんだ。きれいで安全な自然だけが自然じゃない」

自然と共にあるとは、ただ癒されることではなく、恐れや違和感すら抱えながら、そのすべてを引き受けること。それが「共生」の本当の意味であり、人間の快適さを基準とした“管理”によっては決して築けない信頼関係なのだ。

「欲望のほどほど」が生むサステナビリティ

人類が進歩と呼ぶものの多くは、「便利さ」と「快適さ」「物質的豊かさ」を求める欲望の産物だ。ボタン一つで生活のあらゆる手間が省かれ、スピードと効率が絶対的な価値として扱われている。しかし、それは同時に、自然からの一方的な搾取を正当化する装置でもあった。地下資源を掘り続け、森林を伐採し、大気を汚染する。そうして積み上げられてきた経済的成長は、果たして本当に“進歩”だったのか。

「幸福とは何か? それは財産を分子に、欲望を分母にしたときの比率だと思ってる。東洋的な考えでは、欲望を減らせば幸福が増える。西洋的には財を増やそうとする。でも、そろそろ後者は限界にきているんじゃないかな」

関野が語る「ほどほどでいい」という思想は、決して諦めや退歩ではない。それは、自然と調和して生きる知恵の結晶であり、過剰な欲望を制御するための“倫理”でもある。便利さや豊かさの裏に隠れた代償を見つめ直し、今あるもので満ち足りる心を育てること。それこそが、持続可能な未来への鍵なのだ。

この価値観は、マチゲンガの慎ましい生活にも、チベットの祈りにも通じている。生きとし生けるものの幸福を願う姿勢は、「奪う」ことではなく「分かち合う」ことに重きを置く。人間中心の幸福から、生命全体の幸福へ――その転換にこそ、次の時代を生きるヒントがある。

「自然の声」に耳を傾けるということ

関野はこう語る。

「人間の未来だけを考えるんじゃなくて、他の命も含めた“地球の未来”を描かなきゃならない。それが本当の意味でのサステナビリティだと思うんです」

人間が中心となって自然を“管理”するという視点から脱し、他の生命、さらには生命を育む大地そのものとどう共に生きるかを問い直す必要があるという強いメッセージだ。

関野の生き方そのものが、それを証明している。鉄のナイフも持たず、原生林に入り、旧石器時代の道具で暮らすことすら厭わない。自ら木を切り出し、火を起こし、水を汲み、動物の骨から針を作る。そこには、便利さや快適さを手放してでも得られる、本来の生の実感があった。しかし、だからこそ彼の中には“自然と共にある感覚”が、彼の生き方の軸となっている。

自然を支配するのではなく、その一部として在る。風の音、虫の羽音、獣の気配、すべてに耳を傾けながら、「今ここ」にある命を感じ取る。その感覚は、都市に暮らす私たちが忘れかけた「自然との距離感」を呼び起こす。

関野が体現するのは、「SDGsのその先」だ。それは、経済と開発の延長線ではなく、すべての命にとっての幸福を考える、“地球倫理”とも言える思想だ。サステナビリティを人間だけの問題にしてしまっては、地球というシステム全体の調和は訪れない。

人間の手で便利に作られた社会の中で、私たちはどれほど自然と向き合えているだろうか? クマを恐れる前に、クマが生きている森の意味を考えたい。クマがいるということは、その土地にまだ“野生”が息づいているという証だ。

今こそ、自然を“誰のためのものか”という問いから見直し、“欲望のサイズ”そのものを問い直すべき時なのかもしれない。それは決して後ろ向きな選択ではなく、命と環境の関係を見つめ直すための起点になるだろう。

聞き手 The Lodges 代表 長澤

【万博特別企画!】クチコミで見つかる大阪・関西万博オススメスポット!今すぐクチコミをチェックして、行ったら感想も投稿しみんなで万博を盛り上げよう!→クチコミ万博はこちら