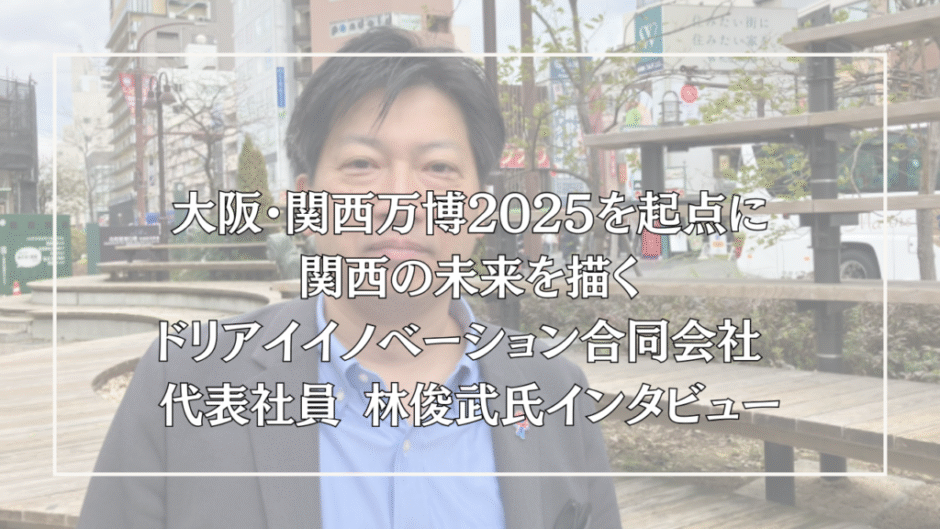

― 林俊武氏が語る、万博の本質と関西の可能性 ―

2025年4月13日、大阪・関西万博2025がいよいよ開幕する。世界中から最新の技術や文化が集い、関西経済に大きな影響を与えることが期待されている。しかし、万博は一つのイベントで終わるものではなく、未来を創る「きっかけ」に過ぎない──そう語るのが、ドリアイイノベーション合同会社 代表社員の林俊武氏だ。

環境教育と地域資源循環を繋ぐ架け橋 – PHI(ファイ)株式会社 代表 繁田氏インタビュー

環境教育と地域資源循環を繋ぐ架け橋 – PHI(ファイ)株式会社 代表 繁田氏インタビュー

プロフェッショナル顧問協会代表理事 齋藤利勝氏インタビュー

プロフェッショナル顧問協会代表理事 齋藤利勝氏インタビュー

「万博はきっかけに過ぎない」—— 林氏の万博への視座

林 俊武氏は、三井住友銀行の関西成長戦略室および成長事業開発部の部長として、2019年から大阪・関西プロジェクトチームを率い、万博による新産業創出と関西経済の活性化に取り組んできた。2024年4月にはドリアイイノベーション合同会社を設立し、より自由度の高い立場から関西の未来を支える。

インタビュー日である2025年3月17日、大阪・関西万博の開幕まで1か月を切った。しかし、今世間を賑わせているのは、工期の遅れや施設の不具合、海水注入による護岸の浸食といった問題だ。メディアでは、万博の不安を煽るようなニュースが飛び交い、批判的な論調も少なくない。

しかし、そんな状況の中でも、林俊武氏は違った視点から万博を見つめていた。

「万博は、関西にとって単なる一過性のイベントではありません。むしろ、関西が持つポテンシャルを最大限に引き出し、国際的なビジネス拠点として成長するための起点です」と林氏は語る。その言葉には、これまでビジネスサイドの最前線で万博の機運を高めてきた者ならではの熱量が込められていた。

万博の進化——時代とともに変わる役割

万博は150年以上の歴史を持ち、その役割の変遷は大きく三つのフェーズに分けることができる。

19世紀後半から20世紀初頭にかけての万博は、主に「国力の誇示」の場として機能した。1851年のロンドン万博や1870年のパリ万博では、各国が自国の産業力や技術力を競い合い、その優位性を世界に向けて発信することが目的とされた。

当時の万博は、国家の威信をかけた場であり、産業革命以降の技術革新を国際社会に示す場でもあった。

20世紀に入ると、万博の役割は国力の誇示から「技術と産業の展示」へと移行した。例えば、1970年の大阪万博では、「月の石」の展示や先進的なロボット技術の紹介が行われ、未来の技術を実際に体験できる場としての性格を強めていった。

この時代の万博は、最新技術のショーケースとしての側面が色濃く、来場者は入場券を購入し、展示を受動的に楽しむことが一般的だった。いわば「観る万博」として、国民に夢や未来を示す役割を担っていたのである。

しかし、20世紀後半に入ると、万博の意義は徐々に薄れ、入場者数の減少が続いた。

そうした状況の中、1994年のBIE(博覧会国際事務局)総会において、「すべての国際博覧会は、地球的規模の課題の解決に貢献するものでなければならない」という決議が採択された。この決議により、万博は従来の国威発揚型や技術展示型からシフトし、21世紀の万博の新しいモデルが確立された。

この変革の象徴となったのが、2005年に開催された愛・地球博であり、「自然の叡智」をテーマに環境問題や持続可能な社会を前面に打ち出した万博として、その後の国際博覧会の方向性を決定づけるものとなった。

「今や万博は、単なる技術展示の場ではなく、共創の場であり、来場者が一緒になって未来を創る場になりました」と林氏は言う。

万博を起点に、新しい産業と出会いを生み出す

「万博の真の価値は、その場に集まる人々の出会いから生まれます」と林氏は言う。実際に、過去の万博も、新たな産業の創出や技術革新のきっかけとなってきた。

1970年の大阪万博では、日本経済や社会に多大な影響を与え、新たな産業の誕生を促した。その代表例が外食産業の発展だ。万博会場で求められた効率的な食事提供の仕組みが、チェーンオペレーションの確立につながり、日本各地に世界に類を見ない高度に洗練された外食のチェーンオペレーションシステムと周辺産業が確立された。

さらに、コールドチェーン技術の進化も特筆すべき点であり、食品の低温管理が外食・コンビニ業界へ普及し、日本の食品流通を変革させた。

また、警備保障業界の成長も万博が契機となった。大量の来場者を安全に管理するため、警備マニュアルや監視システムが確立され、全国のオフィスや商業施設に導入された。万博は単なるイベントではなく、新しい産業を創出して、社会基盤を構築する起点となったのである。

万博はプロセスであり、ゴールではない

「万博がゴールではなく、プロセスなのだ」という林氏の言葉には、これまでの万博の歴史を踏まえた確信が込められている。万博は一つのイベントとして終わるのではなく、そこを起点に新たな価値を生み出し、社会を変革するための場であるべきだと、林氏は強調する。

「ここで終わるのではなく、万博の場を使って新しいものを生み出し、社会を変えていく。そのために、一人ひとりがどう関わるかが問われています」と林氏は語る。

その考えは、林氏が三井住友銀行(SMBC)時代に担当していた万博会場内の全面キャッシュレス化にも表れている。万博の営業時間は夜22時までであり、会場内に1000ヶ所もある飲食店やグッズショップが現金を扱ってしまうことで、営業終了後のレジ締め作業や小銭の受け渡しなど、狭い会場内で多数の付加的オペレーションが発生する。

しかし、全面キャッシュレス決済とすることで、こうした負担が大幅に軽減され、業務の圧倒的な効率化が実現する。万博は単なる技術展示の場ではなく、新しい仕組みを社会に根付かせる場でもあるのだ。

また、林氏は「未来を担う若い世代にこそ、万博に来てほしい」と語る。さらには、「若い人がインスパイアされるために設置された仕掛けだ」、「単に会場を見て回るだけではなく、関係者とも接触して、交流して欲しい」とまで語る。万博は、単に未来技術を体験する場ではなく、「夢」や「チャレンジ」のヒントを得る場であり、将来の可能性を広げるきっかけを提供するものだからだ。

2025年の大阪・関西万博は、「観る万博」から「共創する万博」へと変革する機会である。その価値を最大限に活かせるかどうかは、私たち一人ひとりの行動にかかっている。

「万博を使い倒せ」—— その言葉が、関西の未来を動かす鍵になるかもしれない。

(聞き手:The Lodges.事務局)

【万博特別企画!】クチコミで見つかる大阪・関西万博オススメスポット!今すぐクチコミをチェックして、行ったら感想も投稿しみんなで万博を盛り上げよう!→クチコミ万博はこちら

【たった3ステップ!】大阪・関西万博IDの登録方法をやさしく解説

【たった3ステップ!】大阪・関西万博IDの登録方法をやさしく解説

大阪・関西万博のチケット購入完全ガイド!お得な買い方&割引まとめ

大阪・関西万博のチケット購入完全ガイド!お得な買い方&割引まとめ

【万博特別企画!】クチコミで見つかる大阪・関西万博オススメスポット!今すぐクチコミをチェックして、行ったら感想も投稿しみんなで万博を盛り上げよう!→クチコミ万博はこちら